長久手市の神社今昔 旧北熊村

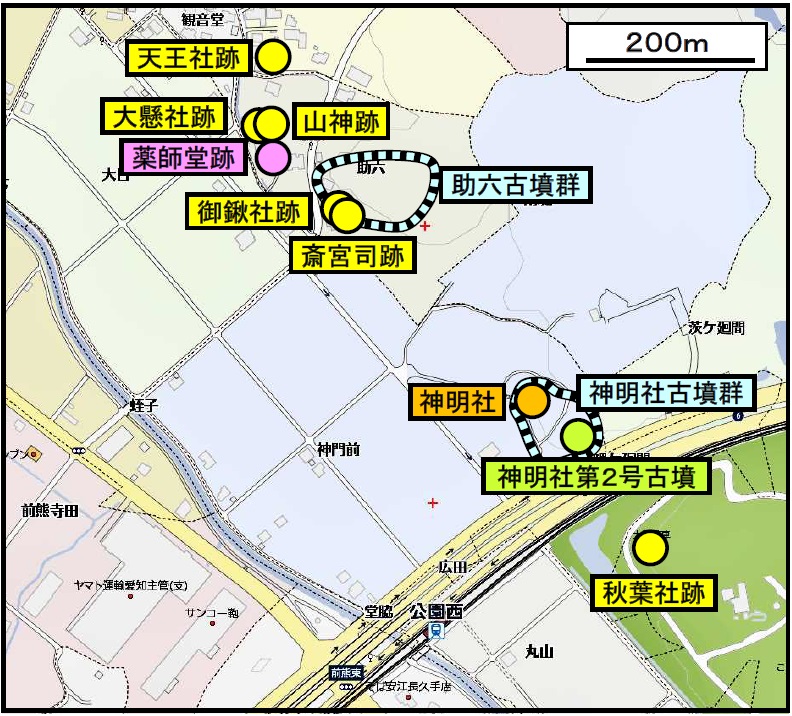

長久手市旧北熊村の神社は下地図に示すように、山麓に沿った旧道に面して建てられました。往古よりこの近辺は神明社古墳群や助六古墳群が造営されるなど、聖地的性格のある場所だったようです。

旧北熊村の神社に関する文献としては、江戸時代では寛文村々覚書(1670年頃、以下覚書)・寺社誌(江戸初期)・張州府志(1752年、以下府志)・尾張徇行記(1826年、以下徇行記)・尾張誌(1843年)、明治以降では宮司が書いた神明社由緒書扣帳(明治元年-1968)・尾張国愛知郡北熊村誌(1880年)・長久手村誌( 浅井菊寿著1 9 3 4年)・長久手村誌(1967年)などがあり、それぞれ長久手町史に収録されています。

それによれば、現存する神明社のほか、過去には山神・大懸神社・斎宮司・御鍬神社・秋葉神社・天王社がありました。明治9年に作成された『字絵圖熊張村』から、すべての場所は特定できます。

1 現存する神社

① 神明社

鎮座地:長久手市神門前420-1

祭神 :国常立尊素盞鳴命(くにのとこたちのみことすさのおのみこと)

由 緒 :鎮座の年代は不詳ですが、神明社の本殿は境内にある4つの古墳のうち、 4号古墳の上に建てられ、古墳石室に使用されていた石材は神社の基礎に使用されたのではないかといわれています。

神社名は、覚書(1670頃)と寺社誌(江戸前期)では「神明」と書かれていますが、府志(1752)と徇行記(1820頃)に「神明祠」と記し、尾張誌(1843)では「神明ノ社・氏神也」と記載されているなど、江戸時代を通じて神明社と呼ばれていたと思われます。

明治5年に村社となりました。明治政府の合祀奨励策で、明治初年に 山神・斎宮司・御鍬神社・秋葉社を合祀し、さらに明治末年に天王社が合祀されました。

末社は、府志(1752)では児(ちご)御前・八王子・八幡・三狐神(さぐじ)・白山の5社でしたが、徇行記(1820頃)と尾張誌(1843)では三狐神が境外に移り4社となっています。また、長久手村誌(昭和9年…1934) には、明治時代に合祀された斉宮司・鍬神社・山神社・秋葉社が末社として追加され、現在は、さらに津島社が増え、合計9末社が本殿を囲う玉垣の中にある5つの祠に祀られています。中でも、児社(ちごしゃ)は安産子育ての神 として、古くからお詣りされています。

例祭日 : 10月10日に前後の日曜日

特殊神事 :おまんと(警固祭)…豊年の年に行われる

◆長久手市指定文化財

①鳥 居

寛文2年(1662)に建立されたと刻まれています。江戸時代初期の石造鳥居は、隣村の旧前熊村の鳥居(寛文元年…1661建立)と共に、県下でも古い部類に入ります。(前ページ左写真)

②棟 札 12枚

享保17年(1732)の造営棟札が最古です。村役人や仕事に関った職人の名・願い文などが記されています。

③神明社第2古墳

7世紀前半から7世紀中頃の円噴(直径約20m)です。昭和56年に、グリーロード工事で、一部欠損するため、調査され保存されています。グリーンロードの歩道脇にあります。

2 過去に存在した神社

① 山 神 と 大懸神社(おおがたじんじゃ)

山神の鎮座年は不詳ですが、覚書(1670年頃)に「山神」、寺社誌(江戸初期)に「山ノ神」と記され、府志(1752)と徇行記(1820頃)では「山神祠」と呼ばれ、尾張誌(1843)には「山ノ神ノ社」と記載されています。

また神明社由緒書扣帳(明治元年-1868)には「神明社から三丁(約300m)ほど北北西にあり・祭神大山祇命(おおやまずみのみこと)(意訳)」と記されています。

一方、地圖愛知郡熊張村(明治9年)では字助六763番地が「山神境内」と表記されており、神明社の門前から北西約300mの旧道沿いにありました。

境内に関して、府志(1752)に「山神社に観音樹と呼ぶ古松があった、観音堂の跡地かもしれない(意訳)」と書かれています。

また徇行記(1820頃)に「昔、境内に大懸祠があった、今はない」と記され、神明社由緒書扣帳(明治元年…1868)にも「境内西の方に大懸神社の石霊がある」と昔大懸社があったことが記されています。尚、隣地には薬師堂がありました。

「山神」は明治初年に、神明社に合祀されました。現在、神明社の末社として祀られています。

跡地: 長久手市助六763番地

② 斎宮司(さいぐうし)

鎮座年は不詳ですが、覚書(1670年頃)・寺社誌(江戸初期)に記載はありません。府志(1752)に「神明社の摂社・三狐神(さぐじ)」で登場しますが、徇行記(1820頃)では「三狐神祠・今祠ナシ」、尾張誌(1843)にも「シャグジノ社廃址・神明社より西北西の方にあり」と神明社の摂社から外れ境外た移った後、廃社となっていたようです。

一方、神明社由緒書扣帳(明治元年-1868)には「斎宮司社:神明社より壱丁半(約150m)ほど北北西にある、祭神猿田彦命」と書かれており、復活したと思われます。地圖愛知郡熊張村(明治9年)には字助六752番地が「斎宮司境内」と表記されております。神明社の門前から北西約150mの旧道沿いにありました。

「斎宮司」は明治初年に、神明社に合祀されました。現在、神明社の末社として祀られています。

三狐神は「農家祀る田畑の守り神」で斎宮司ほか社宮司・石神・作神社・佐久神などいろいろな漢字が当てはめられています。

跡地: 長久手市助六752番地

③ 鍬神社(くわじんじゃ)

江戸期の文献に記載はありません。神明社由緒書扣帳(明治元年-1868)に「斎宮司境内に鍬社があったが、今まで報告していなかった(意訳)」と書かれています。

「鍬神社」は明治初年に、神明社に合祀されました。現在、神明社の末社として祀られています。

跡地: 長久手市助六752番地

③ 秋葉社

江戸期の文献に記載はありません。神明社由緒書扣帳(明治元年-1868)に「神明社より壱丁(約100m)ほど東南東にある、境内300坪(意訳)」と書かれています。青少年公園の北西端にある林辺りが該当地です。

「秋葉社」は明治初年に、神明社に合祀されました。現在、神明社の末社として祀られています。

跡地: 長久手市茨ヶ廻間1529番地

④ 天王社

江戸期の文献に記載はありません。長久手町誌資料編4の第9章信仰・第4節ムラとイエの霊・神の項に「天王社は北熊では字観音堂の秋葉山常夜灯の脇にあったが、明治末年には氏神に合祀された」と記載されています。現在、津島社として神明社の末社となっています。

跡地:長久手市観音堂253番地

【参考資料】

寛文村々覚書、寺社誌、張州府志、尾張徇行記、尾張誌、尾張国愛知郡北熊村誌、神明社由緒書扣帳 字絵圖熊張村、長久手村誌、長久手の地名(小林 元著)