長久手市の神社今昔 旧岩作村

長久手市の旧岩作村の神社に関する文献は、江戸時代では寛文村々覚書(1670年頃・以下覚書)・寺社誌(江戸初期)・張州府志(1752年・以下府志)・尾張徇行記(1826年・以下徇行記)・尾張誌(1843年)、明治以降では尾張国愛知郡誌岩作村(1880年)・岩作里誌(浅井菊寿著1924年)・長久手村誌(浅井菊寿著1934年)・長久手村誌(1967年)があり、長久手町史に収録されています。

それによれば、現存する石作神社・直会社・岩作御岳山のほか、過去に冨士浅間社・八幡社・山ノ神(5社)・恵比寿社・妻ノ宮・天王社(5社)がありました。鎮座地について山ノ神・天王社(各3か所)以外は確定できます。

1 現存する神社

① 石作神社

鎮座地:長久手市岩作宮後17番地

祭神:建真利根命

合祀祭神:伊邪那伎大神、伊邪那美大神、天照大御神、武甕槌神、大山津見神 大山咋神 木花開耶姫命、菊理媛命、王辰爾、大己貴神、応神天皇

由 緒:

承和元年(834)創建と言われ、平安時代の「延喜式神名帳」に山田郡の石作神社、また「尾張本国帳」に従三位石作天神と記載される古社です。

尾張名所図会に御花園天王の正和年中(1312~16)に重修したと記載されています。

覚書(1670頃)と寺社誌(江戸前期)には「神明」と呼称されていましたが、張州府志 (1752)には「石作神祠」と記載され、延喜式内社(以下式内社)の「山田郡の石作神社」と認定され、尾張徇行記(1820頃)と尾張誌(1843)に「石作神社」と記載されています。

祭神の建真利根命(たけまりねのみこと)は天香山命(あめのかぐやまのみこと・尾張氏の祖)の5世の子孫で石作連の祖です。石作神社は、尾張国で山田郡のほか中島郡・丹羽郡・葉栗郡にも存在し、いずれも式内社で建真利根命を祭神としています。岩作村には、石作氏の子孫または関係者が定住し、石作神社を創建したと考えられています。

摂末社は、徇行記(1820頃)によれば、熱田社・一御前社・白山社の3社と妻ノ宮(境外社だったが天保期以前に遷座)の計4社でしたが、天保以降に鍬神社が創建され、嘉永2年以降に恵比寿社が遷座しました。

さらに、明治政府の合祀奨励策で、明治5年(1872)に山ノ神・直会社と天王社が境内に遷され、明治44年(1911)に富士浅間社と八幡社が遷座しました。現在は、境内摂末社(下写真)として熱田社、一御前社、白山社、津島社、大黒神・恵比寿神神社と山神石祠(2社)があり、境外摂社として直会神社(次項で紹介)があります。

このうち、大黒神・恵比寿神神社は平成25年6月に伊勢神宮の式年遷宮を記念し、石作神社で保管していた大黒神像と恵比寿神像1対(市文化財)を新しい祠の中にお祀りし、摂社として創建されました。

石作神社は、明治5年に郷社に指定され、戦前まで岩作・長湫(以上長久手市)・高針・上社・一社・藤森・猪子石(以上名古屋市名東区)をミヤシタ(宮下・配下・氏子のこと)とする総宮(総氏神)でもありました。

昭和49年(1974)に本殿と社務所は新築されました。

①山神社2社 ②津島社 ③一ノ御前社 ④白山社 ⑤熱田社 ⑥恵比寿神・大黒神神社 (平成26年現在)

例祭日:10月10日に前後の日曜日 午前11時から

特殊神事:おまんと(警固祭)

◆長久手市指定文化財 長久手町誌資料編4 文化財より

1)木造 恵比須天・大黒天 二像

1対2躯 天保9年(1838)製、全高30.8㎝ と 27.8㎝、平成25年6月に創建した恵比寿神・大黒神神社内の祠内に祀られています。

2)猿投三大社明神祭図岩作西之切画軸 一軸

明治時代中ごろ「喜翁玉山(浅井金左衛門)」筆、紙本著色縦130㎝・横31.5㎝、天保年(1835年頃)に行われた猿投神社の大祭行事に、岩作村が警固隊列を仕立て参加した時の様子を描いたものです(左)。この軸と対をなし同人物の描いた「岩作村東之切」画軸もあり、岩作の住民が所蔵しています。民俗文化財として指定物件に劣らない。(右)

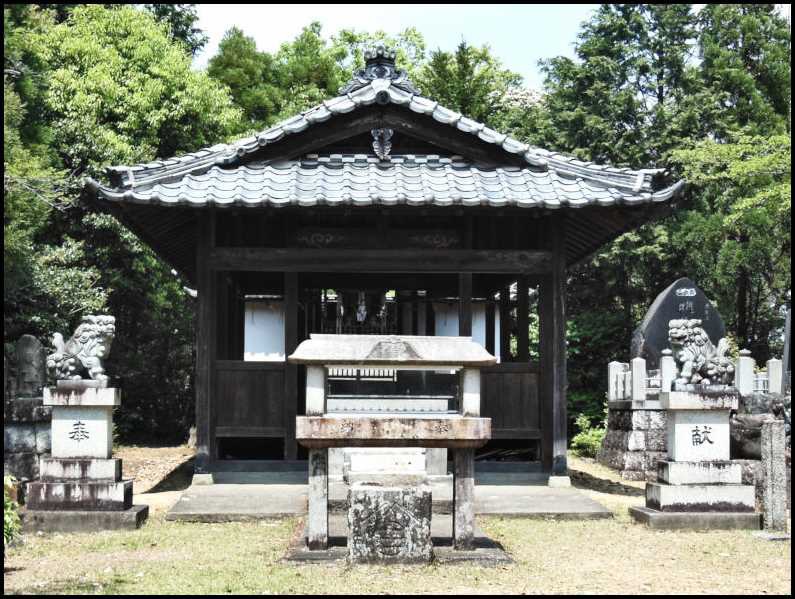

② 直会神社

鎮座地:長久手市岩作五反田9番地、(旧)大字岩作字久手田32番地

祭神:神直昆命 大直見命

由緒:石作神社の境外摂社である、石作神社の大祭日終了後御神饌を下げて、この神社で 直会の儀式(宮司・氏子総代・村長・区長等神社関係者が神酒を戴き神饌を食する)を行う社です。

創建は不詳、寛文村々覚書(1670頃)や尾張徇行記(1826)ほか江戸時代の文献には名がないが、岩作里誌(1923)には、明治5年(1872)字久手田32番地より石作神社の境内に遷したとあります。また同誌で直会社は石作神社の西末社の一角を占め、富士浅間社(明治44年に合祀)の隣に記載されていることから、現在の地(元の地)に直会神社が遷座したのは、大正時代になってからです。

大正15年(1936)に神社の再建時に境内面積を広大し、平成11年(2000)に神殿は建替えられました。

大祭日:3月と12月の第1日曜日

③ 岩作御嶽山

鎮座地:長久手市岩作壁の本33番地

祭神:国常立尊 大己貴命 少彦名命 明寛霊神(注1) 明心霊神(注2)

由緒:天保元年(1830)に木曽御嶽山より岩作御岳山に御神霊を授けられ、安政2年(1855)木曽

御嶽山の御分祀として明寛霊神と明心霊神が奉祀し、開山しました。日進市の岩崎御嶽山も明寛霊神と明心霊神により岩作より5年遅れの万延元年(1860)に開山しています。現在は双方共に心願講(木曽御嶽本教設立時の母体となった講社の一つ)の拠点となっていますが、岩崎御嶽山は東海全体の拠点地となり、岩作御嶽山は尾張の拠点となっています。

(注1)明寛霊神:名古屋古出来町の俗名丹羽宇兵衛(文政5年…1822生~明治13年…1880没)

(注2)心霊神:名古屋門前町の俗名倉知茂兵衛(天保7年…1822生~明治44年…1911没)

大祭日:春季大祭 4月8日

秋季大祭:9月8日

2 過去に存在した神社

① 富士浅間社

文禄年中(1592~96)に浅井助左衛門が勧請しました。徇行記(1820年頃)に伊勢・熊野・伊豆・白山・日吉・鹿島・三島・箱根の8末社が記載され、明治13年(1884)の尾張国愛知郡誌には、東西18間、南北15間、面積342坪の境内と祭日9月12日と記載されています。明治39年(1906)の神社合祀令により、明治44年(1911)に石作神社に合祀されました。

現在、跡地には高根前給水塔が建ち、跡地碑が立っています。 (右写真)

跡地:長久手市岩作高根前58番地

祭神:木花開耶姫命

② 八幡社

永禄2年(1559)安昌寺僧泰順が創建しました。天正12年(1584)の長久手合戦の時に家康が戦勝を祈願したと伝えられています。尾張国愛知郡誌(1884)に東西16間、南北16間、面積330坪、祭日8月1日と記され、岩作里誌(大正13年・1924)には祭日の余興として岩作泥亀首24番地の稲干場で角力大会が行われていたと記載されています。

明治44年(1911)石作神社に合祀されました。

現在、色金山中腹に跡地碑があります。 (右写真)

跡地:長久手市岩作色金38番地

祭神:誉田別命(応神天皇)

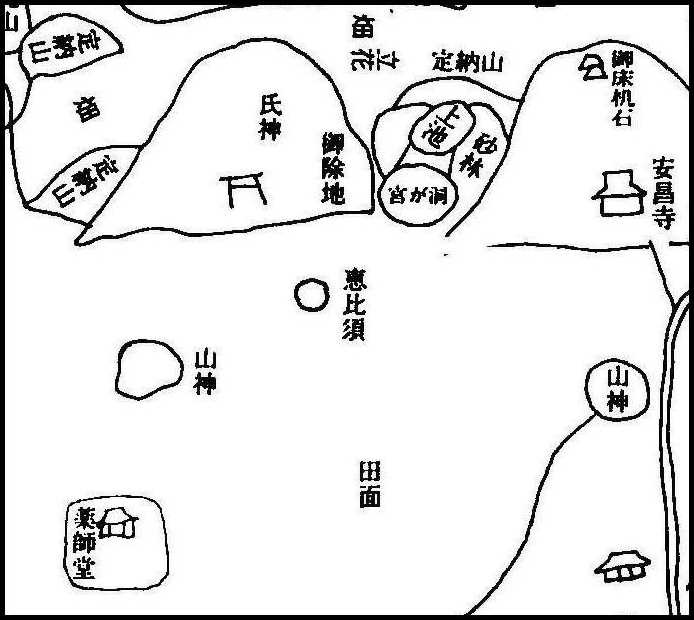

③ 山ノ神

寛文村々覚書(1670頃)・尾張徇行記(1820頃)・尾張誌(1843)に2か所と記載され、寛政期(1789~1801)と嘉永2年(1851)の村絵図(右図)に2か所画かれているが、岩作里誌(1924)には中根原、東島、中脇、瘠セ榎(現八瀬ノ木)、下新田(現下島)5個所に在ったと記載されています。

現在、山神と言われる石祠は石作神社に2個、豊龍院に1個、教圓寺に1個あります。

明治5年(1872)石作神社に合祀されました。

跡地:長久手市岩作八瀬ノ木8番地

長久手市岩作早稲田4番地

(2か所は判明、その他は不明)

祭神:大山津見命

豊龍院に保存する山神 嘉永2年の村絵図(部分)

④ 恵比寿社

江戸時代の文献には嘉永2年(1849)の村絵図(上右図)に石作神社の前に画かれており、それ以降に石作神社境内に遷されたと思われます。 岩作里誌(1924)には石作神社の西摂社とあり、奥行4尺2寸・横3尺と記載され、摂社の中で最も大きな祠でした。

その後、廃社になりましたが、平成25年6月石作神社に伝わっている木造の恵比須天・大黒天の2像(市文化財)を祠に祀り、末社として復活しています。

跡地:長久手市岩作宮前15番地

祭神:大巳貴命

⑤ 妻ノ宮

寛文村々覚書(1670年頃)に名はないが、尾張徇行記(1820年頃)には石作神社の境内摂社と記載されている。また尾張誌(1843年)に妻ノ宮ノ旧址ありと記載され、岩作里誌(1923)には字宮前の塚の上に旧蹟ありと記される。

天保期(1830~44年)以前に塚の上から石作神社境内に遷されたと思われる。

跡地:長久手市岩作宮前24番地

祭神:王辰爾命

⑥ 天王社

江戸時代の文献には記載されていないが、岩作里誌(1923)に「往時字中根原、東島、中島、西島、下新田(現下島)等五個所に在りしを、前社(山神社)と同時に当境内へ遷せり。」と記載されています。当時、岩作村の5つの島には小さな祠があり、明治5年(1872)に石作神社境内に遷されたと思わます。

跡地:長久手市岩作早稲田1番地

長久手市岩作藪田1番地

(2か所は判明、その他は不明)

祭神:須佐男之命

【参考資料】

寛文村々覚書、寺社誌、張州府志、尾張徇行記、尾張誌、岩作里誌、長久手村誌、土地整理圖大字岩作、

長久手の地名(小林 元著)